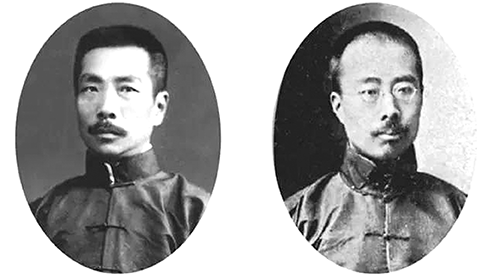

魯迅的文章,我是很喜歡讀的;然而,他那有污點的弟弟——周作人的小品文,我讀了卻也喜歡。

周氏兄弟同為文學大家、新文化的旗手,可後人給予他們的評價卻是懸殊。毛澤東評價魯迅是偉大的文學家、思想家、革命家,是中國文化革命的主將。作為一個文學家,他貴在有自己的思想,並用自己的作品喚醒民眾,他是一個有思想的文學家;而周作人的可惜或說可恥在於1937年北平淪陷後的事偽,當時學術文化界人士紛紛南下,周作人卻捨不得離開。這當然無可厚非。遺憾的是,1939年元旦他遇刺過後就接受了偽北京大學圖書館館長一職,隨後又接受了偽北京大學教授兼文學院院長等職,一隻腳落入“水中”。1940年12月,他再次“榮升”為“華北教育督辦”“南京汪偽政府國府委員”“日偽華北綜合調查所副理事”等職,整個身子已然泡到污泥濁水裡去了。

這個與世無爭、不惹是非的人,是非卻緊緊地纏住了他。他留給後人的教訓便是:定力不足的人,就一定要遠離是非地。

中國的主流文化向來是講民族氣節的。孟子說:“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之謂大丈夫。”作為文化大家的周作人,我不知他是如何理解孟子這句話的。

當然,他似乎也有為自己開脫的理由,卻終是無法洗去自己滿身的污垢。

魯迅在弟弟周作人“下水”之前的1936年10月就去世了。倘若那時他還活著,我不知他如何看待這個二弟,儘管他們久已失和,也不再說話。

魯迅在1932年曾說過這樣一句話,自《新青年》團體散掉之後,“有的高升,有的隱退,有的前進”,“因為終極目的的不同,在行進中,也時時有人退伍,有人落荒,有人頽唐,有人叛變”。魯迅說這些話的時候可能還沒有料到,自己的弟弟竟位列其內,且屬於最不齒的“叛變”一類。

巧合的是,魯迅此時已經去世,否則對他來講真是個煎熬與打擊。

在我受教育的過程中,從沒有人跟我主動提及周作人及其文章,然而現在,我的書架上周作人的書竟然不比他哥哥魯迅的少多少,諸如《苦雨》、《苦竹雜記》、《周作人書話》等已然在架。魯迅給我們的印象已經較為清晰了,於是我就想試著去瞭解周作人,弄清他的心路。

其實,周作人的散文成就並不亞於魯迅。然而,教科書卻並不見他的隻字片語,顯然是有所斟酌有所考慮的。抗戰勝利時,傅斯年代理北大校長時就曾說過:“北大有絶對的自由,不聘請任何偽校偽組織之人任教”“我的職務是叫我想盡一切辦法讓北大保持一個乾乾淨淨的身子!正是非,辨忠奸”。

“保持一個乾乾淨淨的身子”,這或許就是教科書裡不見周作人蹤影的原因吧。

讀周作人的文章就如同品茶,平和沖淡,或就像聽阿魯阿卓的《我的心中只有你》,和緩素美。周作人他自己就曾說:喝茶當於瓦屋紙窗之下,清泉綠茶,用素雅的陶瓷茶具,同二三人同飲,得半日之閒,可抵上十年的塵夢。

這樣的意境,確實令我神往。我甚至想過他的茶室或是書房一定很是雅緻。

被魯迅罵做“資本家的乏走狗”的梁實秋第一次與周作人見面,竟還是由魯迅引見的。那時周氏兄弟還未失和,一同住在北京八道灣周氏住所。梁實秋進去之後,發現“左面一間顯然是他的書房,有一塊小小的鏡框,題著‘苦雨齋’三字,是沈尹默先生的手筆,一張龐大的柚木書桌,上面有筆筒硯台之類,清清爽爽,一塵不染,此外便是簡簡單單的幾把椅子了。照例有一碗清茶獻客,茶具是日本式的,帶蓋的小小茶盅,小小的茶壺有一隻藤編的提梁,小巧而淡雅。永遠是清茶,淡淡的青綠色,七分滿。房子是頂普通的北平式的小房子,可是四白落地,几淨窗明。”

“永遠是清茶,淡淡的青綠色,七分滿”,這其實就是他的文章給我的感覺。

梁實秋在《憶豈明老人》一文中說:“他一生淡泊,晚節不終,實在是至堪痛惜而無可原諒之事。但是除此一點之外,他的學養風度仍令人懷思而不能自已。”

周作人的為人,若能與他的柚木書桌一樣,“清清爽爽,一塵不染”,就了無遺憾了。